खीरे की वैज्ञानिक खेती

खीरा सभी पोषक तत्वों से युक्त सब्जियों में एक महत्वपूर्ण और व्यापारिक फसल है। इसमें लगभग 95% भाग पानी होता है, जो इसे गर्मी में ताजगी देने वाला फल-सब्जी बनाता है। इसकी खेती भारत के अधिकांश प्रदेशों में की जाती है। यह एक मौसमी फसल है, जिसकी प्रमुखता से खेती गर्मी के मौसम में की जाती है, लेकिन अब इसकी सफल खेती वर्षा ऋतु में भी की जा रही है।

खीरे का वानस्पतिक नाम कुकुमिस सैटिवस (Cucumis sativus) है और यह कुकुर्बिटेसी (Cucurbitaceae) कुल का सदस्य है। यह एक बेलदार पौधा होता है। खीरे का उपयोग आमतौर पर कच्चे रूप में, सलाद, और विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। इसके अलावा, यह अपने औषधीय गुणों और सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों में भी खूब उपयोगी है।

खीरे की खेती

✅ खीरे की उन्नत किस्में:

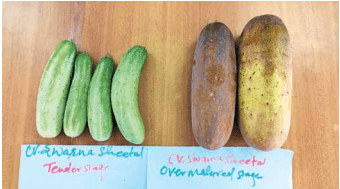

फुले शुभांगी, पूसा उदय, पूसा संयोग, स्वर्ण शीतल, स्वर्ण पूर्णा आदि खीरे की प्रमुख उन्नत किस्में हैं। इन किस्मों को उनके उच्च उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, और जलवायु के अनुकूलन के आधार पर विकसित किया गया है।

👉 स्वर्ण शीतल किस्म विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, पटना द्वारा विकसित किया गया है। इस किस्म की खेती झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल राज्यों मे की जा सकती है।

🌱 बोवाई का समय:

- इसे जुलाई-अगस्त के दौरान खरीफ फसल के रूप में बोया जाता है।

- गर्मी की फसल के रूप में इसे फरवरी-मार्च के दौरान बोया जाता है।

🛡️ यह किस्म चूर्णिल आसिता (पाउडरी मिल्ड्यू) फफूंदी रोग के प्रति सहनशील है, जिससे किसान को कम रासायनिक छिड़काव की आवश्यकता होती है और लागत में कमी आती है।

मृदा और जलवायु

खीरे की व्यवस्थित और लाभप्रद खेती के लिए उपयुक्त मृदा और जलवायु का चुनाव महत्वपूर्ण है।

मृदा:

- खीरे की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई और दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में पानी जमा नहीं होता, जो खीरे की जड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है।

- मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, जो खीरे की वृद्धि के लिए आदर्श है।

जलवायु:

- खीरा गर्म जलवायु की फसल है। इसलिए, इसकी खेती उच्च तापमान में अच्छी होती है।

- इसकी वर्षा और गर्मी दोनों मौसमों में सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है, जो इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों और मौसमों के लिए अनुकूल बनाती है।

खीरे की खेती: खेत की तैयारी

खीरे की सफल खेती के लिए मौसम के अनुसार खेत की उचित तैयारी आवश्यक है:

खरीफ मौसम के लिए खेत की तैयारी:

- समय: मानसून आगमन की सूचना के साथ ही जून माह में खेत को तैयार करना प्रारंभ कर दें।

- जुताई: खेत की गहरी जुताई करें।

- खाद मिलाना: अंतिम सप्ताह में, गोबर या केंचुआ की खाद (वर्मीकम्पोस्ट) मिलाकर एक बार पुनः जुताई करें।

- पाटा लगाना: इसके बाद, खेत में पाटा लगाकर बुआई विधि के अनुरूप खेत को बुआई के लिए तैयार करें।

गर्मी के मौसम में बुआई के लिए खेत की तैयारी:

- समय: गर्मी के मौसम में बुआई के लिए खेत को जनवरी-फरवरी माह में तैयार करना चाहिए।

- जुताई और पाटा: खेत को दो बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर तैयार करना चाहिए।

- कीट नियंत्रण: दीमक और अन्य भूमिगत कीटों से बचाव के लिए, नीम की खली का भुरकाव पाटा लगाने से पूर्व कर लें। यह जैविक कीट नियंत्रक के रूप में कार्य करता है।

उचित खेत की तैयारी खीरे के पौधों की स्वस्थ वृद्धि और अच्छी उपज सुनिश्चित करती है।

खीरे की बुवाई

खीरे की खेती के लिए उचित बुवाई विधि और बीज की मात्रा महत्वपूर्ण है ताकि स्वस्थ पौधों का विकास हो सके।

- बीज की मात्रा: खीरा की खेती के लिए 1-1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है।

- नाली विधि में बुवाई:

- पाटा लगाकर तैयार किए गए खेत में 1 मीटर के अंतराल पर 50 सें.मी. चौड़ाई की हल्की-गहरी नालियाँ बनाई जाती हैं।

- इन नालियों में 1 मीटर×0.5 मीटर के अंतराल पर बुवाई की जानी चाहिए।

- यह भी देखा गया है कि कुछ उन्नतिशील किसान 180 सें.मी.×30 सें.मी. की बुवाई की दूरी अपना रहे हैं, जो सघन रोपण के लिए उपयुक्त हो सकती है।

- बीज की संख्या प्रति बुवाई स्थल: प्रत्येक बुवाई स्थल पर 2-3 बीजों की बुवाई करनी चाहिए ताकि अंकुरण सुनिश्चित हो सके।

- पौधों का विरलन (Thinning):

- जब नए अंकुरों में 2-4 वास्तविक पत्तियाँ आ जाएं (जो लगभग 18-21 दिनों की आयु के पौधे होते हैं), तब प्रत्येक बुवाई स्थल पर 1-2 स्वस्थ पौधे रखकर शेष कमजोर पौधों को निकाल देना चाहिए (विरलन)। यह स्वस्थ पौधों को पर्याप्त जगह और पोषक तत्व प्राप्त करने में मदद करता है।

- पलवार (Mulching):

- कतार के बीच की जगह में स्थानीय घास-फूस की पलवार कर सकते हैं। पलवार मिट्टी की नमी को बनाए रखने, खरपतवारों को नियंत्रित करने और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती है।

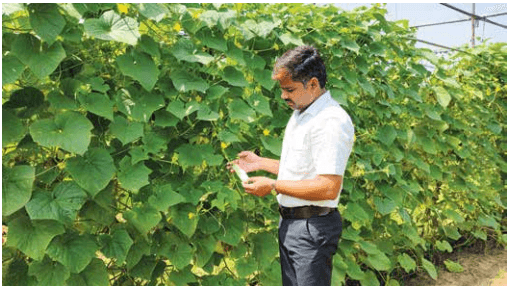

खीरे की खेती: मचान विधि और पौधों को मचान पर चढ़ाना

खीरे की सफल और अधिक उपज के लिए मचान विधि एक प्रभावी तरीका है, खासकर बेलदार किस्मों के लिए।

- चढ़ाने का समय: जब पौधे लगभग एक फीट के हो जाएं, तो उन्हें मचान पर चढ़ाने का कार्य आरंभ कर लेना चाहिए।

- बेलों में मरोड़: अंकुरण के कुछ दिनों बाद बेल में मरोड़ के लक्षण दिखाई देते हैं, जो उनके ऊपर की ओर बढ़ने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

- प्रशिक्षण और सहारा:

- बेलों की बढ़ती टहनियों को ऊपर के तार पर लगभग 2.0-2.4 मीटर की ऊँचाई पर डोरी से बांधकर प्रशिक्षित किया जाता है। यह बेलों को सही दिशा में ऊपर चढ़ने में मदद करता है।

- तार को पर्याप्त दूरी पर बाँस के खंभे से सहारा दिया जाना चाहिए ताकि वह बेलों के वजन को सहन कर सके।

- शाखाओं का प्रबंधन: प्रारंभिक अवस्था में निकलने वाली अवांछित शाखाओं को हटाते रहना चाहिए, जिससे बेल सीधी बढ़ सके और ऊपर तैयार जाल पर अच्छी तरह से फैल सके। यह पौधे की ऊर्जा को मुख्य बेल के विकास और फल उत्पादन पर केंद्रित करने में मदद करता है।

मचान विधि से खीरे के फलों को जमीन के संपर्क से बचाया जा सकता है, जिससे उनकी गुणवत्ता बेहतर होती है, बीमारियों का प्रकोप कम होता है और तुड़ाई आसान हो जाती है।

खीरे में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन

खीरे की वैज्ञानिक खेती में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें मृदा विश्लेषण के आधार पर पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग किया जाता है।

- खेत की तैयारी से पहले:

- मृदा विश्लेषण परीक्षण के आधार पर, एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेत की तैयारी से पहले 20 टन गोबर या कम्पोस्ट खाद को मिट्टी में एक समान रूप से मिला देना चाहिए। यह मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार करता है।

- मुख्य पोषक तत्वों की मात्रा:

- अधिक उपज के लिए, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन (N), 50 किलोग्राम फॉस्फोरस (P) और 50 किलोग्राम पोटाश (K) का प्रति हेक्टेयर प्रयोग अनुकूल होता है।

- उर्वरक प्रयोग का समय और विधि:

- बुवाई के पूर्व: खीरे की वैज्ञानिक खेती में नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फॉस्फोरस, पोटाश व अन्य रसायनों एवं खाद की पूरी मात्रा बुवाई से पूर्व तैयार की जा रही क्यारियों या नालियों की रेखांकित पंक्तियों के 50-60 सें.मी. चौड़ाई क्षेत्र पर बिखराव किया जाता है।

- शेष नाइट्रोजन: नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को बुवाई के 30 और 45 दिनों के बाद दो बराबर भागों में विभाजित कर, सिंचाई के साथ नालियों में भुरकाव करना चाहिए। यह पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

- पर्ण छिड़काव और सूक्ष्म पोषक तत्व (यदि आवश्यक हो):

- यदि पौधे की वृद्धि कम हो, तो 19:19:19 (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश का संतुलित मिश्रण) को 2-5 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोलकर 10-15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकतानुसार 2-3 बार मिट्टी में लगाया जा सकता है या पर्ण छिड़काव किया जा सकता है।

- बूंद-बूंद सिंचाई में उर्वरक प्रयोग (फर्टिगेशन):

- बूंद-बूंद (टपक) सिंचाई विधि में यूरिया को 4-6 भागों में विभक्त कर 10-12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई के साथ (फर्टिगेशन के रूप में) देना अति लाभप्रद रहता है। यह पोषक तत्वों की दक्षता को बढ़ाता है और पानी की बचत भी करता है।

इस प्रकार का एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन खीरे की फसल में स्वस्थ विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त करने में सहायक होता है।

खीरे की सिंचाई

खीरे की सिंचाई विधि और आवृत्ति, बुवाई के तरीके और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

नाली विधि में सिंचाई:

- प्रारंभिक अवस्था में: नाली विधि में, फल जमाव होने तक 6-7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। यह पौधों के स्थापित होने और शुरुआती वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति (ड्रिप इरिगेशन):

- लाभ: केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर द्वारा खीरा वर्गीय फुट ककड़ी में बूंद-बूंद पद्धति अपनाकर सीमित जल से व्यावसायिक उत्पादन की तकनीक विकसित की गई है। यह पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभदायक है।

- सिंचाई का समय:

- फसल की प्रारंभिक अवस्था में 1-1.5 घंटे सिंचाई की जाती है।

- फलन के समय (जब फल लग रहे हों), 1.5-2 घंटे सिंचाई की जाती है।

- यह सिंचाई 2-3 दिनों के अंतराल पर की जाती है, जिससे पौधों को लगातार पर्याप्त नमी मिलती रहे।

- उपयुक्त उपकरण: बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के लिए:

- 1.5-2 मीटर दूरी के अंतराल पर 14 मि.मी. व्यास की लेटरल पाइप का उपयोग किया जाता है।

- इन लेटरल पाइप पर 50-60 सें.मी. दूरी के अंतराल पर चार लीटर प्रति घंटा पानी छोड़ने वाले इन-लाइन ड्रिपर सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं।

बूंद-बूंद सिंचाई न केवल पानी की बचत करती है, बल्कि पौधों को आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध कराकर बेहतर वृद्धि और उपज सुनिश्चित करती है।

खीरे में खरपतवार प्रबंधन

खीरे की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण उपज को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उचित खरपतवार प्रबंधन आवश्यक है।

- समय: निराई, गुड़ाई (मिट्टी को ढीला करना) और खरपतवार निकालने का कार्य बुआई के 18-21 दिनों के बाद शुरू करना चाहिए।

- अंतराल: यह कार्य उसके बाद 10-15 दिनों के अंतराल से करना उपयुक्त रहता है, ताकि खरपतवारों को बढ़ने से पहले ही नियंत्रित किया जा सके।

- अनुकूल समय: यह कार्य वर्षा के दिनों में या सिंचाई के तुरंत बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय मिट्टी नम होती है और खरपतवारों को निकालना आसान होता है।

खरपतवार मुक्त खेत खीरे के पौधों को पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा से बचाता है, जिससे स्वस्थ विकास और बेहतर उपज सुनिश्चित होती है।

खीरे का पादप संरक्षण: कीट एवं रोग प्रबंधन

खीरे की फसल को कीटों और रोगों से बचाना अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित उपायों को अपनाकर फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है:

कीट प्रबंधन:

- फल मक्खी कीट (Fruit Fly):

- बचाव: इससे बचाव के लिए फूल आने से पहले 25 फल मक्खी जाल (क्यू ल्यूर) प्रति हेक्टेयर स्थापित किए जाने चाहिए। ये जाल नर मक्खियों को आकर्षित कर फंसाते हैं, जिससे प्रजनन चक्र बाधित होता है।

- माहू कीट (Aphids):

- प्रारंभिक बचाव: इससे बचाव के लिए 5 प्रतिशत एन.एस.के.ई. (नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट) का छिड़काव करें। यह एक जैविक कीटनाशक है।

- गंभीर प्रकोप: अधिक प्रकोप होने पर, इमिडाक्लोप्रिड 70% डब्ल्यू.जी. (WG) 0.07 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

रोग प्रबंधन:

- विषाणु रोग (Viral Diseases):

- बचाव: खीरे के बीज बोने से 15 दिन पहले खेत के चारों तरफ सीमा फसल (Border Crop) के रूप में मक्का की दो कतारें लगा देनी चाहिए। यह कीटवाहकों (जैसे माहू) को खीरे के मुख्य खेत तक पहुँचने से रोकने में मदद करता है।

- कीटवाहक नियंत्रण: माहू का समय-समय पर प्रबंधन करें, क्योंकि माहू अक्सर विषाणु रोगों के वाहक होते हैं।

- चूर्णिल आसिता (Powdery Mildew):

- उपचार: इस फंगल रोग के लिए मैन्कोजेब (Mancozeb) 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

- मृदुल आसिता (Downy Mildew):

- उपचार: इस फंगल रोग के लिए अझोक्सिस्ट्रोबिन (Azoxystrobin) 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

- पौधगलन व अन्य जड़ रोग (Damping-off & other Root Diseases):

- जैविक उपचार: इस रोग से बचाव के लिए, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम (Trichoderma harzianum) और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस (Pseudomonas fluorescens) से समृद्ध कम्पोस्ट का मृदा में अनुप्रयोग करें। प्रत्येक 1 किलोग्राम जैविक एजेंट को 100 किलोग्राम कम्पोस्ट के साथ एक सप्ताह के लिए समृद्ध (मिश्रित और नम) करके प्रयोग करें।

- रासायनिक उपचार (वैकल्पिक ड्रेचिंग): इसके अतिरिक्त, मेटलैक्सिल 4% + मैन्कोजेब 64% 2 ग्राम प्रति लीटर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की वैकल्पिक ड्रेचिंग (पौधे के आधार पर डालना) करें।

इन उपायों का नियमित और उचित प्रयोग खीरे की फसल को विभिन्न कीटों और रोगों से होने वाले नुकसान से बचाकर स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने में मदद करेगा।

खीरे की तुड़ाई

खीरे की सफल खेती में सही समय पर और नियमित तुड़ाई का विशेष महत्व है, क्योंकि यह फल की गुणवत्ता और बाजार मूल्य को सीधे प्रभावित करती है।

- प्रथम तुड़ाई का समय: किस्मों के अनुसार, साधारणतः बुवाई के 45 दिनों बाद खीरे के फल प्रथम तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यह अवधि किस्म और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है।

- तुड़ाई की आवृत्ति: खीरे की नियमित तुड़ाई एक दिन अथवा 2 दिनों के अंतराल में करना बहुत लाभप्रद होता है। नियमित तुड़ाई से पौधे पर नए फलों का विकास भी प्रोत्साहित होता है।

- कुल तुड़ाई: एक फसल चक्र में कुल 20-25 तुड़ाई की जा सकती हैं, जिससे लगातार उपज प्राप्त होती रहती है।

- देर से तुड़ाई का नुकसान: तुड़ाई अंतराल में देर होने से फल अधिक परिपक्व (over-mature) हो जाते हैं। ऐसे फल अपनी कोमलता और स्वाद खो देते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता और बाज़ार में मांग कम हो जाती है।

इसलिए, उच्च गुणवत्ता वाले खीरे प्राप्त करने और अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए, सही समय पर और नियमित रूप से तुड़ाई करना अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष: खीरे की वैज्ञानिक खेती का महत्व

खीरा एक बेलनुमा पौधा होने के कारण, इसके पौधे और फल अक्सर भूमि के सीधे संपर्क में आते हैं। इस स्थिति के कारण फसल में कीटों और रोगों का आक्रमण अधिक होने की संभावना रहती है। जब कीट और रोग फसल को प्रभावित करते हैं, तो परिणामस्वरूप पैदावार (उपज) में कमी आने के साथ ही फलों की गुणवत्ता भी घट जाती है।

इस चुनौती का समाधान करने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, किसान भाइयों को मचान विधि और वैज्ञानिक खेती पद्धति को अपनाना चाहिए। मचान विधि से फलों को जमीन के संपर्क से बचाया जा सकता है, जिससे कीटों और रोगों का प्रकोप कम होता है, फलों की गुणवत्ता सुधरती है और तुड़ाई भी आसान हो जाती है। वहीं, वैज्ञानिक खेती पद्धति में बीज चयन, उचित पोषक तत्व प्रबंधन, समय पर सिंचाई और प्रभावी पादप संरक्षण शामिल हैं।

इन उन्नत विधियों को अपनाकर किसान भाई अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और बाजार में बेहतर गुणवत्ता वाले फल बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

धन्यवाद