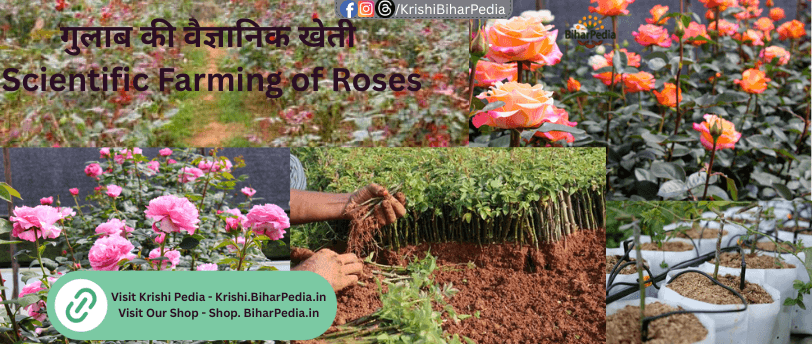

गुलाब की वैज्ञानिक खेती

गुलाब एक अनमोल एवं लोकप्रिय फूल है, जिसे उसकी आकर्षक बनावट, सुन्दर आकार और लुभावने रंग के कारण अन्य फूलों की अपेक्षा अधिक उपयोगी माना जाता है। यदि इसकी खेती वैज्ञानिक विधियों से की जाए, तो वर्ष भर गुलाब के फूलों का उत्पादन संभव है। गुलाब के पौधे छोटे आकार से लेकर बड़े झाड़ीनुमा स्वरूप में पाए जाते हैं।

इसके फूल अपनी सौंदर्य और खुशबू के कारण न केवल सजावट (जैसे फूलदान, कमरे की शोभा, गुलदस्ते, बटन होल आदि) में, बल्कि धार्मिक पूजा, त्योहारों, और विशेष अवसरों जैसे वैलेन्टाइन्स डे में भी अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं।

वर्तमान समय में गुलाब का उपयोग केवल फूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे अनेक मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे गुलाब जल, इत्र और गुलकंद भी बनाए जाते हैं, जो इसकी आर्थिक उपयोगिता को और भी अधिक बढ़ाते हैं।

गुलाब की खेती

गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु व मृदा:

गुलाब की खेती के लिए मुख्यतः ठंडी जलवायु (शीत ऋतु) सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जब वातावरण में शीतलता रहती है, तब गुलाब के फूलों की गुणवत्ता अत्यंत उत्कृष्ट होती है। गुलाब के लिए दिन का तापमान 25–30°C तथा रात्रि का तापमान 12–14°C सर्वोत्तम होता है। विशेष रूप से ठंड के मौसम में खिलने वाले गुलाब अत्यंत सुंदर और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। हालांकि, अत्यधिक ठंडी जलवायु फूलों को क्षति पहुँचा सकती है और फूलों के खिलने में रुकावट उत्पन्न कर सकती है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त गर्मी, ऊर्जा, तथा सिंचाई व्यवस्था के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

मृदा की बात करें तो गुलाब की खेती लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, किंतु दोमट, बलुई दोमट अथवा मटियार दोमट जैसी मिट्टियाँ, जिनमें ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, गुलाब के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। सामान्यतः 6.5 से 7.0 पी.एच. मान वाली मृदा गुलाब की अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त, छायादार वातावरण तथा उचित जल निकास की व्यवस्था भी पौधों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक होती है।

गुलाब की महत्त्वपूर्ण किस्में:

गुलाब की महत्त्वपूर्ण किस्में फूलों की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और उपयोगिता के आधार पर अलग-अलग प्रकार की होती हैं। गुलाब की प्रमुख किस्मों में पूसा सोनिया, सुपर स्टार, गोल्डमेडल, रानी साहीबा, नूरजहाँ, मनीपोल, क्रिमसन ग्लोरी, किस ऑफ फायर, ग्लैडिएटर, अमेरिकन होम, बन्जारन तथा हैपीनेस सान्द्रा जैसी किस्में अधिक उत्पादकता एवं उत्तम गुणों के कारण लोकप्रिय हैं। भारत में विशेष रूप से गुलाब की जो किस्में उगाई जाती हैं उनमें पूसा सोनिया, प्रियदर्शनी, प्रेमा, मोहिनी, बन्जारन तथा डेल्ही प्रिन्सेज प्रमुख हैं। वहीं, सुगंधित तेल निकालने के उद्देश्य से नूरजहाँ और डमस्क जैसी गुलाब की किस्मों की खेती की जाती है। इन किस्मों का चयन क्षेत्रीय जलवायु, उद्देश्य (सजावट, इत्र निर्माण, तेल) और बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है।

गुलाब के 5 मुख्य वर्ग:

गुलाब को उनके फूलों के रंग, आकार, सुगंध और उपयोग के आधार पर आधार पर 5 मुख्य वर्गों में बांटा गया है:

(i) हाइब्रिड टी (Hybrid Tea) वर्ग:

- इस वर्ग के गुलाब में बड़े-बड़े फूल होते हैं।

- इनकी झाड़ियाँ भी बहुत लंबे और घने होते हैं।

- इनकी एक और खासियत यह है कि इनके हर एक तने में एक फूल निकलता है, जिससे ये कट फ्लावर (काटे हुए फूल) के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।

- भारतीय किस्में: पूर्णिमा, पूसा सोनिया, प्रियदर्शिनी, अभिसारिका, अभय

- विदेशी किस्में: सुपर स्टार, फर्स्ट प्राइज

(ii) फ्लोरीबंडा (Floribunda) वर्ग:

- फ्लोरीबंडा किस्मों के फूल हाइब्रिड टी के मुकाबले छोटे-छोटे होते हैं।

- इस वर्ग के फूल एक साथ बहुत ज़्यादा (गुच्छों में) खिलते हैं, जो बगीचों में रंग भरने के लिए उत्कृष्ट होते हैं। (यह वाक्य आपके मूल पाठ से थोड़ा विरोधाभासी है “एक साथ बहुत ज्यादा नहीं लग पाते हैं”, जबकि आमतौर पर फ्लोरीबंडा गुच्छों में फूल देने के लिए जाने जाते हैं। मैंने इसे सामान्य जानकारी के अनुसार संशोधित किया है।)

- भारतीय किस्में: बंजारन, कुम कुम, मोहिनी, सूर्यकिरण, अरुणिमा, रानीसाहिबा

- विदेशी किस्में: प्ले बॉय, कॉन्फेटी, समर स्नो

(iii) पोलिएन्था (Polyantha) वर्ग:

- पोलिएन्था किस्म के फूलों का आकार हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा से छोटा होता है।

- हालांकि, इनके फूल गुच्छे आकार में फ्लोरिबंडा किस्म से भी बड़े होते हैं, जिससे ये छोटे-छोटे फूलों के बड़े-बड़े समूह बनाते हैं।

- भारतीय किस्में: चंद्रिका, चुनमुन, दिल्ली स्टारलेट, पुष्कला

- विदेशी किस्में: गैलकावक्सी, राइज एंड शाइन

(iv) मिनिएचर (Miniature) वर्ग:

- मिनिएचर वर्ग के पौधे छोटे आकार के होते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर भी गमले में लगा सकते हैं।

- इसके फूल और पत्ते दोनों ही छोटे-छोटे होते हैं, जो इन्हें कॉम्पैक्ट स्थानों के लिए आदर्श बनाते हैं।

- भारतीय किस्में: बरनी, प्रीति, अंजलि, रश्मी

- विदेशी किस्में: मे वंडर, पिंक शावर्स

(v) लता वर्ग (Climber / Rambler):

- लता गुलाब में, हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा गुलाबों की कुछ शाखाएँ लताओं की तरह बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण उन्हें लता गुलाब भी कहा जाता है।

- इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है और ये दीवारों, जाली या मंडप पर चढ़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे ये सुंदर प्रदर्शन करते हैं।

- भारतीय किस्में: क्लाइंबिंग रंबा, क्लाइंबिंग मातंगी

- विदेशी किस्में: स्नो गार्डन

गुलाब का प्रवर्धन: कलिकायन एवं अन्य विधियाँ

गुलाब का प्रवर्धन मुख्यतः कलिकायन (Budding) विधि द्वारा किया जाता है। हालांकि, नई किस्मों को विकसित करने के लिए बीज द्वारा और पुरानी किस्मों का प्रसारण कलिकायान विधि, कलम विधि (Grafting), तथा काट विधि (Cutting) से भी किया जाता है।

कलिकायन (बडिंग) विधि:

कलिकायन विधि द्वारा प्रसारण करने के लिए सबसे पहले मूल रूप (Rootstock) को तैयार करना पड़ता है।

- रूटस्टॉक की तैयारी: इसके लिए जुलाई-अगस्त माह में कटिंग लगाना चाहिए, ताकि दिसंबर-जनवरी माह तक कलिकायन (बडिंग) करने योग्य पौधे तैयार हो सकें।

- शाखा का चुनाव: तैयार किए गए मूल रूप (Rootstock) के पौधे में से नई शाखा का चुनाव करना चाहिए, जिसकी मोटाई लगभग पेंसिल जितनी हो।

- टी (T) आकार का चीरा: अब इन चुनी हुई शाखाओं में जमीन से लगभग 15-20 सें.मी. ऊपर एक टी (T) आकार का चीरा लगाया जाता है (लगभग 2.5 सें.मी. लंबवत और 1.25 सें.मी. ऊपर समानांतर)।

- कलिका काटना: इसके बाद, मातृ पौधे से लगभग 2.5 सें.मी. लंबी ढाल के आकार में छिलके सहित कलिका को चाकू से काट लिया जाता है।

- कलिका लगाना और बांधना: इस कलिका को टी (T) आकार के चीरे में घुसाकर पॉलीथीन पट्टी से कसकर बांध दिया जाता है।

कलिकायन के लिए मूल रूप (Rootstock) तैयार करना:

- मूल रूप (Rootstock) तैयार करने के लिए एडवर्ड (रोज़ा बोर्बोनियाना – Rosa borboniana) किस्म भारत में महत्वपूर्ण मानी जाती है।

- जबकि रोज़ा मल्टीफ्लोरा (Rosa multiflora) या रोज़ा इंडिका (Rosa indica) जैसी पाउडरी मिल्ड्यू रोधी किस्मों का चुनाव भी किया जा सकता है।

काट विधि (कटिंग) से पौधे तैयार करना:

- पौधों में से स्वस्थ टहनी का चुनाव करें, जो लगभग पेंसिल की मोटाई के आकार की हो और लगभग 15-20 सें.मी. लंबी हो।

- इसे सिकेटियर से काट लें।

- निचले भाग पर जड़ वर्धक पाउडर जैसे रूटेक्स, सुरूटेक्स, स्टाडिक्स और केराडिक्स आदि से उपचारित करें।

- उपचारित कटिंग को बालू व वर्मीकुलाइट मृदा में लगा दें और नमी बनाए रखें।

गुलाब में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन:

गुलाब के पौधों के अच्छे विकास और भरपूर फूल उत्पादन के लिए उचित खाद एवं उर्वरक प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1. रोपण के समय गड्ढे की तैयारी:

- गुलाब के नए पौधों को रोपण से पहले, तैयार किए गए गड्ढे को आधा भाग मिट्टी और आधा भाग गोबर की खाद व केंचुए की खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के मिश्रण से भरना चाहिए।

2. प्रति हेक्टेयर आवश्यक पोषक तत्व:

- पौधों के अच्छे विकास के लिए प्रति हेक्टेयर 8-10 टन पकी हुई गोबर की खाद की आवश्यकता होती है।

- रासायनिक उर्वरकों के रूप में, प्रति हेक्टेयर 100 किग्रा नाइट्रोजन (N), 80 किग्रा फॉस्फोरस (P) और 60 किग्रा पोटाश (K) आवश्यक है।

3. उर्वरकों का प्रयोग विधि और समय:

- रोपाई के समय:

- नाइट्रोजन की आधी मात्रा मिट्टी में मिलाकर देनी चाहिए।

- फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी खुराक मिट्टी में मिलाकर देनी चाहिए।

- रोपाई के 30 दिनों के बाद:

- शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा देनी चाहिए।

यह संतुलित पोषण विधि सुनिश्चित करती है कि गुलाब के पौधों को उनकी वृद्धि के विभिन्न चरणों में पर्याप्त पोषक तत्व मिलें, जिससे उनकी स्वस्थ वृद्धि और फूलों की गुणवत्ता बनी रहे।

गुलाब की रोपाई

गुलाब के पौधों की रोपाई के लिए उपयुक्त समय सितंबर के अंत से अक्टूबर तक का महीना होता है।

- रोपाई की दूरी:

- बड़े आकार के गुलाब के पौधों को 60-90 सें.मी. की दूरी पर रोपा जाता है।

- छोटे आकार वाले पौधों को 30-45 सें.मी. की दूरी पर रोपा जाता है।

- पौधों की तैयारी:

- रोपाई से पहले, गुलाब के पौधों की सभी पतली टहनियों को काटकर हटा दिया जाता है।

- केवल 3-4 स्वस्थ टहनियों को ही रखा जाता है, ताकि पौधे की ऊर्जा मुख्य शाखाओं के विकास पर केंद्रित हो सके।

यह सुनिश्चित करता है कि पौधों को पर्याप्त जगह मिले और वे स्वस्थ रूप से विकसित हो सकें।

गुलाब का कटाई-छंटाई (प्रूनिंग), विंटरिंग और निराई-गुड़ाई व सिंचाई

गुलाब के पौधों से उच्च गुणवत्ता वाले फूल प्राप्त करने और उनके स्वस्थ विकास को बनाए रखने के लिए इन प्रक्रियाओं का सही प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

कटाई-छंटाई (प्रूनिंग):

- आवश्यकता: कटाई-छंटाई (प्रूनिंग) की क्रिया गुलाब के पौधों से अच्छे आकार के फूल प्राप्त करने और पौधे को वांछित आकार देने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है।

- उपयुक्त समय: कटाई-छंटाई के लिए अक्टूबर-नवंबर का महीना उपयुक्त होता है।

- प्रकार: गुलाब की कुछ किस्में, जैसे कि हाइब्रिड-टी (Hybrid Tea) गुलाब के पौधों में गहरी छंटाई की जाती है, जबकि अन्य में हल्की कटाई-छंटाई की जाती है।

- अनावश्यक शाखाएँ हटाना: इसके अतिरिक्त, सभी कमजोर एवं बीमारीयुक्त शाखाओं को भी काटकर हटा दिया जाता है ताकि पौधे की ऊर्जा स्वस्थ विकास पर केंद्रित हो सके।

विंटरिंग:

- समय: गुलाब के पौधों की कटाई-छंटाई के तुरंत बाद विंटरिंग की क्रिया की जाती है।

- प्रक्रिया: इस क्रिया में, पौधे के चारों ओर 30-40 सें.मी. व्यास और 15-20 सें.मी. गहराई की मिट्टी को निकालकर 7-10 दिन तक जड़ों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह जड़ों को आराम देने और हवा लगने में मदद करता है।

- गड्ढा भरना: उसके बाद, खाद एवं मिट्टी को मिलाकर गड्ढे को फिर से भरकर सिंचाई की जाती है। यह जड़ों को नए पोषक तत्व प्रदान करता है।

निराई-गुड़ाई व सिंचाई:

- आवश्यकता: निराई-गुड़ाई (खरपतवार हटाना और मिट्टी को ढीला करना) व सिंचाई आवश्यकतानुसार समय-समय पर करनी चाहिए।

- सिंचाई का अंतराल: मौसम के अनुसार खेत में नमी बनाए रखने के लिए:

- गर्मी में: 4-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है।

- ठंडी के दिनों में: 12-15 दिन के अंतराल पर आवश्यकतानुसार सिंचाई की जाती है।

- खरपतवार नियंत्रण: खेत को हमेशा खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि खरपतवार पोषक तत्वों और पानी के लिए पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

इन सभी प्रक्रियाओं का सही समय पर और उचित तरीके से पालन करने से गुलाब की फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होता है।

गुलाब की कटाई (हार्वेस्टिंग) और पैकिंग

गुलाब के फूलों की कटाई और पैकिंग फूलों की गुणवत्ता और बाजार मूल्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ हैं।

कटाई (हार्वेस्टिंग):

- सही समय: जब पुष्प कली का रंग दिखाई देने लगे और कली कस कर बंद (कसी हुई) हो, तब कटाई का सही समय होता है।

- दिन का समय: कटाई सुबह या शाम को करनी चाहिए, क्योंकि इस समय फूल अपनी अधिकतम ताजगी बनाए रखते हैं।

- विधि: पुष्प डंठल को तेज चाकू से तिरछा काटकर तुरंत पानी युक्त बाल्टी में रखना चाहिए। इससे फूल ताजे रहते हैं और लंबे समय तक मुरझाते नहीं।

पैकिंग:

- गट्ठे बनाना: कटे हुए फूलों के 20-20 डंठल के गट्ठे बनाने चाहिए।

- लपेटना: इन गट्ठों को अखबार में लपेटकर और रबर बैंड से बाँधकर सुरक्षित किया जाता है। अखबार नमी को बनाए रखने और फूलों को भौतिक क्षति से बचाने में मदद करता है।

- बक्से में पैक करना: इसके बाद, इन पैक किए गए गट्ठों को कोरोगेटेड बक्से (Corrugated boxes) में व्यवस्थित रूप से पैक कर बाजार भेजा जा सकता है। ये बक्से परिवहन के दौरान फूलों को सुरक्षित रखते हैं।

उपज:

- प्रति पौधा उपज: गुलाब के प्रति पौधे से लगभग 25-30 फूल की उपज होती है।

- प्रति एकड़ औसत उपज: औसतन, एक एकड़ से 5000 पौधों से लगभग 1,50,000 गुलाब के फूल पैदा होते हैं।

यह वैज्ञानिक विधि से कटाई और पैकिंग फूलों को बाजार तक ताज़ा और अच्छी गुणवत्ता में पहुँचाने में मदद करती है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके।

गुलाब के पौधों की कीटों व रोगों से सुरक्षा

गुलाब के पौधों को विभिन्न प्रकार के कीटों और रोगों से बचाना उनकी अच्छी वृद्धि और फूल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रमुख रोग:

- शीर्षारंभी क्षय रोग (डाईबैक):

- कारक: यह डिप्लोडिया रोजीथम (Diplodia rosarum) नामक कवक से होने वाला रोग है।

- लक्षण: यह पौधों के ऊपरी भाग से नीचे की ओर फैलता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता जाता है और गंभीर होने पर पौधे मर जाते हैं।

- उपचार: रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर हटा दें और 0.1 प्रतिशत की दर से बाविस्टीन (Bavistin) का छिड़काव करें।

- चूर्णिल आसिता या छछिया रोग (पाऊडरी मिल्ड्यू):

- कारक: यह पोडोस्फेरा पेनोसा (Podosphaera pannosa) नामक कवक से होता है।

- प्रकोप का समय: यह रोग शीत व शुष्क मौसम में अधिक फैलता है।

- लक्षण: इस रोग के कारण पौधों की पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसी परत जम जाती है। कलियों पर भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कलियाँ मुरझाने लगती हैं।

- उपचार: सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, तथा कार्बेन्डाजिम का 0.1 प्रतिशत या केराथेन (Karathane) 0.15 प्रतिशत की दर से छिड़काव करें।

- काला धब्बा रोग (Black Spot Disease):

- कारक: यह रोग डिप्लोकार्पन रोजेई (Diplocarpon rosae) कवक द्वारा फैलता है।

- सहायक कारक: इसके अतिरिक्त, मृदा में पोटाश की कमी भी इस रोग के लक्षणों को बढ़ा सकती है।

- लक्षण: पत्तियों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं।

- उपचार: इस रोग के उपचार के लिए डायथेन एम-45 (Dithane M-45) 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, और कार्बेन्डाजिम 0.1 प्रतिशत की दर से भी छिड़काव करना चाहिए।

- तने का अंगमारी रोग (ब्लाइट):

- कारक: यह रोग बोटराइटीस सिनरेरिया (Botrytis cinerea) नामक कवक से होता है।

- लक्षण: इस रोग के कारण तने पर छोटे-छोटे बादामी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं।

- उपचार: इस रोग के उपचार हेतु डाइनोकेप (Dincoap) 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2-3 बार छिड़काव करें।

प्रमुख कीट:

गुलाब के पौधों में मुख्यतः निम्नलिखित कीटों से नुकसान अधिक होता है:

- दीमक (Termites):

- नियंत्रण: दीमक से पौधों को बचाने के लिए थीमेट 10 प्रतिशत या क्लोरपाइरीफॉस (Chlorpyrifos) (25 प्रतिशत) 2.5-5 मिलीलीटर प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में मिलाएं।

- रेड स्केल (Red Scale) और जैसिड (Jassids):

- नियंत्रण: रेड स्केल और जैसिड (Jassids) के उपचार हेतु सेविन (Sevin) 0.3 प्रतिशत या मैलाथियॉन (Malathion) 0.1 प्रतिशत का छिड़काव करें।

- थ्रिप्स (Thrips): उपचार हेतु आमतौर पर इमिडाक्लोप्रिड या फिप्रोनिल जैसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है।

इन कीटों और रोगों का समय पर प्रबंधन गुलाब के पौधों को स्वस्थ रखने और गुणवत्तापूर्ण फूलों के उत्पादन के लिए आवश्यक है।