पशुओं का खुरपका-मुंहपका रोग: लक्षण, कारण व बचाव

खुरपका-मुंहपका रोग (Foot-and-Mouth Disease – FMD) पशुओं में होने वाला एक बहुत ही संक्रामक और गंभीर विषाणु जनित रोग है। संक्रामक रोग वह बीमारी है जो किसी रोगजनक (जैसे वायरस, बैक्टीरिया) या उसके विषैले उत्पादों के कारण होती है, और संक्रमित पशु से स्वस्थ पशुओं में फैलती है।

खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) दो खुर वाले पशुओं (जैसे मवेशी, सूअर, भेड़ और कुछ जंगली प्रजातियों) की एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। इसे आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पशुधन रोग माना जाता है क्योंकि यह पशुपालकों को भारी नुकसान पहुंचाता है:

- आर्थिक नुकसान: पशु उत्पादकता में कमी, विकास में रुकावट, गर्भपात, प्रजनन में देरी और खासकर युवा पशुओं में मृत्यु जैसे नुकसान होते हैं।

- व्यापार पर प्रभाव: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पशु उत्पादों पर प्रतिबंध लग जाते हैं, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

केवल टीकाकरण से इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपायों को टीकाकरण के साथ जोड़ना ज़रूरी है:

- पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण: संक्रमित या संदिग्ध पशुओं की आवाजाही को रोकना।

- संक्रमित पशुओं की पहचान: बीमारी फैलने से पहले संक्रमित पशुओं की पहचान करना।

- किसानों की जागरूकता: किसानों का रोग के प्रति जागरूक होना और रोकथाम के उपायों को अपनाना।

खुरपका-मुंहपका रोग:

खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) दुनिया भर में पशुधन के लिए एक गंभीर खतरा है, जो किसानों को बहुत प्रभावित करता है। यह एक तेज़ी से फैलने वाली, संक्रामक और घातक विषाणु जनित बीमारी है, जो फुट-एंड-माउथ डिजीज वायरस के कारण होती है। इस वायरस के कई प्रकार और उप-प्रकार हैं, जिनमें मुख्य रूप से ओ (O), ए (A), सी (C), एशिया-1 (Asia-1), एशिया-2 (Asia-2), एशिया-3 (Asia-3), सैट 1 (SAT 1), सैट 2 (SAT 2), और सैट 3 (SAT 3) शामिल हैं, साथ ही इनकी 14 उप-किस्में भी हैं। भारत में यह रोग मुख्य रूप से ओ, ए, सी और एशिया-1 प्रकार के विषाणुओं से होता है।

यह रोग मुख्य रूप से दो खुर वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, भेड़, सूअर और अन्य जंगली पशुओं को प्रभावित करता है। यह किसी भी उम्र के पशुओं में हो सकता है और इसका कोई निश्चित मौसम नहीं है, हालाँकि बरसात के मौसम में यह ज़्यादा देखा जाता है।

खुरपका-मुंहपका रोग एक “सूची ए” बीमारी है, जिसका मतलब है कि यह जीवित पशुओं और उनके उत्पादों के निर्यात को सीधे प्रभावित करती है। कई देश इस रोग से प्रभावित होने पर जानवरों और पशु उत्पादों पर व्यापार प्रतिबंध लगा देते हैं। इस रोग से दूध और अन्य पशुधन उत्पादों के व्यापार पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संक्रमित मवेशियों के दूध उत्पादन में अचानक भारी गिरावट आ जाती है।

इस बीमारी की रोकथाम के लिए गायों और भैंसों का टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने इस रोग के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme – NADCP) शुरू किया है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है।

खुरपका-मुंहपका रोग: फैलने के प्रमुख कारण

खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) कई तरीकों से फैलता है, जिनमें से मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:

- सीधा संपर्क और स्राव: यह रोग मुख्य रूप से संक्रमित जानवर के विभिन्न स्रावों (जैसे लार, गोबर, दूध) और उत्सर्जित द्रव के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इन स्रावों में वायरस बड़ी संख्या में होते हैं और स्वस्थ जानवर के शरीर में मुंह और नाक के ज़रिए घुस जाते हैं।

- दूषित वस्तुएं: संक्रमित पशुओं द्वारा इस्तेमाल किए गए दाना, पानी, घास, बर्तन और दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से भी यह रोग फैलता है।

- हवा के ज़रिए: संक्रमित जानवरों की साँस छोड़ने वाली हवा में बड़ी मात्रा में एयरोसोल वायरस होते हैं, जो श्वसन या मौखिक मार्गों से दूसरे जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं। यह वायरस ज़मीन पर 60 किमी. और समुद्र के रास्ते 300 किमी. तक हवा में फैल सकता है।

- बाड़े और चारा साझा करना: संक्रमित जानवरों को स्वस्थ जानवरों के साथ एक ही बाड़े में रखने और एक ही बर्तन से चारा खाने या पानी पीने से भी यह रोग तेज़ी से फैलता है।

- वातावरण में वायरस का जीवित रहना: वायरस घास, चारा और फर्श पर कई महीनों तक जीवित रह सकता है, हालांकि गर्मी के मौसम में यह जल्दी नष्ट हो जाता है।

- सहायक कारक: नम वातावरण, पशु की आंतरिक कमज़ोरी और नज़दीकी क्षेत्र में रोग का प्रकोप इस बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं।

- संक्रमित दूध: संक्रमित पशुओं के दूध के माध्यम से यह रोग बछड़ों में फैल सकता है।

- वाहक पशु: अधिकांश जानवर संक्रमण के बाद ठीक होने पर भी वाहक (carrier) बने रहते हैं। ऐसे पशु वायरस को एक जानवर से दूसरे जानवर में फैला सकते हैं। वाहक मवेशी 6-24 महीनों तक अपने ग्रासनली-ग्रसनी द्रव में वायरस को बरकरार रख सकते हैं।

यह सभी कारक मिलकर खुरपका-मुंहपका रोग को तेज़ी से फैलने में मदद करते हैं, जिससे पशुधन को भारी नुकसान होता है।

खुरपका-मुंहपका रोग के लक्षण

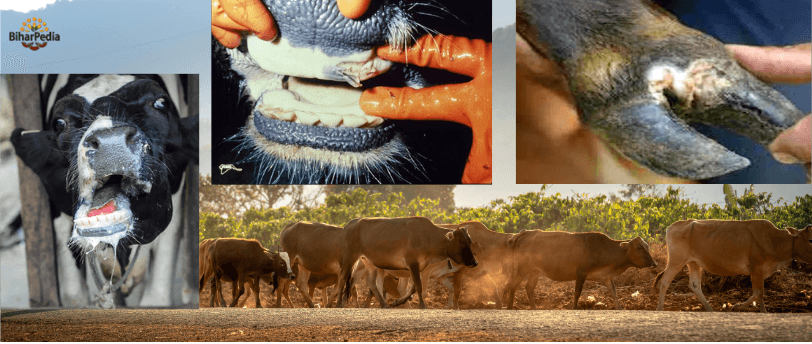

खुरपका-मुंहपका (FMD) रोग की मुख्य पहचान तेज़ बुखार (104−106°F) और पशु के मुंह, थनों व पैरों में छालों का बनना है।

बीमार पशुओं में दिखने वाले प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं:

- मुंह में छाले: मुख्य रूप से जीभ के ऊपर, होंठों के अंदर और मसूड़ों पर छोटे-छोटे छाले बन जाते हैं।

- अत्यधिक लार: मुंह से लगातार और बहुत ज़्यादा लार निकलना (जो ज़मीन तक लंबी रस्सियों के रूप में लटकी हुई दिख सकती है) इसका एक प्रमुख लक्षण है।

- भूख न लगना और कमज़ोरी: मुंह में छालों के दर्द के कारण पशु जुगाली करना बंद कर देता है और चारा खाना छोड़ देता है, जिससे वे सुस्त होकर कमजोर पड़ने लगते हैं।

- लंगड़ाना: खुरों में ज़ख्म होने की वजह से पशु लंगड़ाकर चलता है।

- थनैला रोग का खतरा: थनों में छाले होने के कारण थनैला रोग होने की आशंका बढ़ जाती है।

- दूध उत्पादन में भारी कमी: दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन 80 प्रतिशत तक कम हो जाता है।

- दीर्घकालिक प्रभाव: प्रभावित पशु ठीक होने के बाद भी महीनों तक, और कई बार जीवन भर हाँफते रहते हैं, और रोग के वाहक (carrier) बन जाते हैं।

- गर्भपात और बछड़ों की मृत्यु: गर्भवती पशुओं में गर्भपात की संभावना बनी रहती है। समय पर इलाज न होने के कारण बछड़े मर भी सकते हैं।

खुरपका-मुंहपका रोग का उपचार

खुरपका-मुंहपका (FMD) रोग का कोई सीधा इलाज नहीं है, क्योंकि यह एक वायरल बीमारी है। हालांकि, लक्षणों को कम करने और माध्यमिक संक्रमणों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- तत्काल सूचना और अलगाव: सबसे पहले अपने निकटतम पशुचिकित्सा अधिकारी को सूचित करें। इसके बाद, प्रभावित पशुओं को तुरंत अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग (आइसोलेट) करें। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए।

- माध्यमिक संक्रमण की रोकथाम: रोगग्रस्त पशु में दूसरे जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए, पशु चिकित्सक की सलाह पर एंटीबायोटिक के टीके लगवाएं।

- मुंह और खुरों की देखभाल:

- मुंह के छालों पर बोरो-ग्लिसरीन का प्रयोग करें।

- खुरों में किसी एंटीसेप्टिक लोशन का प्रयोग किया जा सकता है।

- मुंह के छालों को 1% फिटकरी के पानी में घोलकर दिन में तीन बार धोना चाहिए।

- प्रभावित पशुओं के मुंह और पैरों को 1% पोटैशियम परमैंगनेट (KMnO4) एंटीसेप्टिक माउथ वॉश से दिन में 3-4 बार धोना चाहिए।

- रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम और पीपल के छाल का काढ़ा बनाकर दिन में दो से तीन बार धोना चाहिए।

- पोषक आहार: संक्रमित पशुओं को मुलायम, सुपाच्य और पूर्ण आहार दें, जिससे उन्हें पर्याप्त खनिज और विटामिन मिलते रहें।

खुरपका-मुंहपका रोग: रोकथाम और बचाव

खुरपका-मुंहपका (FMD) रोग को फैलने से रोकने और अपने पशुधन को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना ज़रूरी है:

- बछड़ों का दूध पिलाना: संक्रमित माताओं के बछड़ों को दूध पिलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, और उन्हें किसी भी प्रभावित जानवर का दूध नहीं पिलाना चाहिए।

- पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण:

- बीमार पशुओं की आवाजाही पर तुरंत रोक लगा दें।

- रोग से प्रभावित क्षेत्रों से पशु न खरीदें।

- स्वच्छता और कीटाणुशोधन:

- पशुशाला को साफ-सुथरा रखें।

- फर्श, परिसर और सभी संक्रमित सामग्रियों को कीटाणुरहित करें। इसके लिए 2% सोडियम हाइड्रॉक्साइड, 4% सोडियम कार्बोनेट (धोने का सोडा) और 0.2% साइट्रिक एसिड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

- पशुओं के बाड़े के आसपास चूने का पाउडर छिड़कना चाहिए।

- मृत पशुओं का निपटान: इस बीमारी से मरे हुए पशु के शव को खुला न छोड़कर, जमीन में गहरे गड्ढे में गाड़ना चाहिए ताकि संक्रमण न फैले।

- टीकाकरण (सबसे महत्वपूर्ण):

- टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव का सर्वोत्तम तरीका है।

- बछड़ों और बछियों को पहला टीका 3 महीने की आयु में दें।

- पहली खुराक के 3-4 सप्ताह बाद बूस्टर खुराक दी जाती है।

- पहले यह टीका साल में दो बार लगाया जाता था, लेकिन अब यह टीका साल में केवल एक ही बार लगाया जाता है (नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार)।

निष्कर्ष: खुरपका-मुंहपका रोग का उन्मूलन

खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) को नियंत्रित करने के लिए, अतिसंवेदनशील पशुओं का बड़े पैमाने पर और नियमित अंतराल पर टीकाकरण आवश्यक है, जब तक कि रोग की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी न आ जाए। यह दृष्टिकोण देश में इस बीमारी के धीरे-धीरे उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

टीकाकरण के साथ-साथ, रोग की निगरानी और जैव-स्वच्छता उपायों को अपनाना भी महत्वपूर्ण है। इन उपायों के कार्यान्वयन से रोग की घटनाओं में भारी कमी आई है। इस संक्रामक रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में समय पर रोग की जानकारी, समय पर सूचना साझा करना और नियंत्रण उपायों को अपनाने सहित क्षेत्रीय सहयोग अत्यंत आवश्यक है।